黑色的光玛丽阔思的黑光绘画

2021-08-18

作者:芦荟 严元晨

来源:龙美术馆

龙美术馆(西岸馆)正在展出的“玛丽·阔思:以光作画”,是阔思在亚洲的首场美术馆个展,29件大尺幅作品突出了她横跨六十年艺术生涯中的重要创作。此前,小编已陆续介绍阔思的“电光”、“白光”系列作品,今天,小编将和大家聊一聊“黑光”系列创作。

点击以下链接阅读此前文章:

《无题(电光)》:光的绘画

用玻璃微粒创作50余年,她的画作这样看

开幕多图:玛丽·阔思亚洲首场美术馆个展

黑色的亚克力小方片层层叠叠地铺满画布,在展厅环境中,随着观看角度的变化,不断闪烁着柔和的光芒,忽隐忽现,忽明忽暗,似辽阔宇宙中的漫天星光,让人迷醉其中。

“玛丽·阔思:以光作画”展览现场,作品《无题(金属黑色反光)》及局部细节,2021,金属面颜料及亚克力方片,274.3×182.9×0.6 cm,摄影:韩小易

这便是玛丽·阔思的“黑光”系列作品:两件创作于1976年的《无题(黑色闪光)》和一件今年完成的《无题(金属黑色反光)》。它们采用了黑色颜料中混入亚克力小方块的创作方式,以此探索黑色颜料的亮度。

光被深色颜料吸收的同时,又通过亚克力小方片和玻璃微粒产生反射和折射,从而产生闪闪发亮的黑色表面。

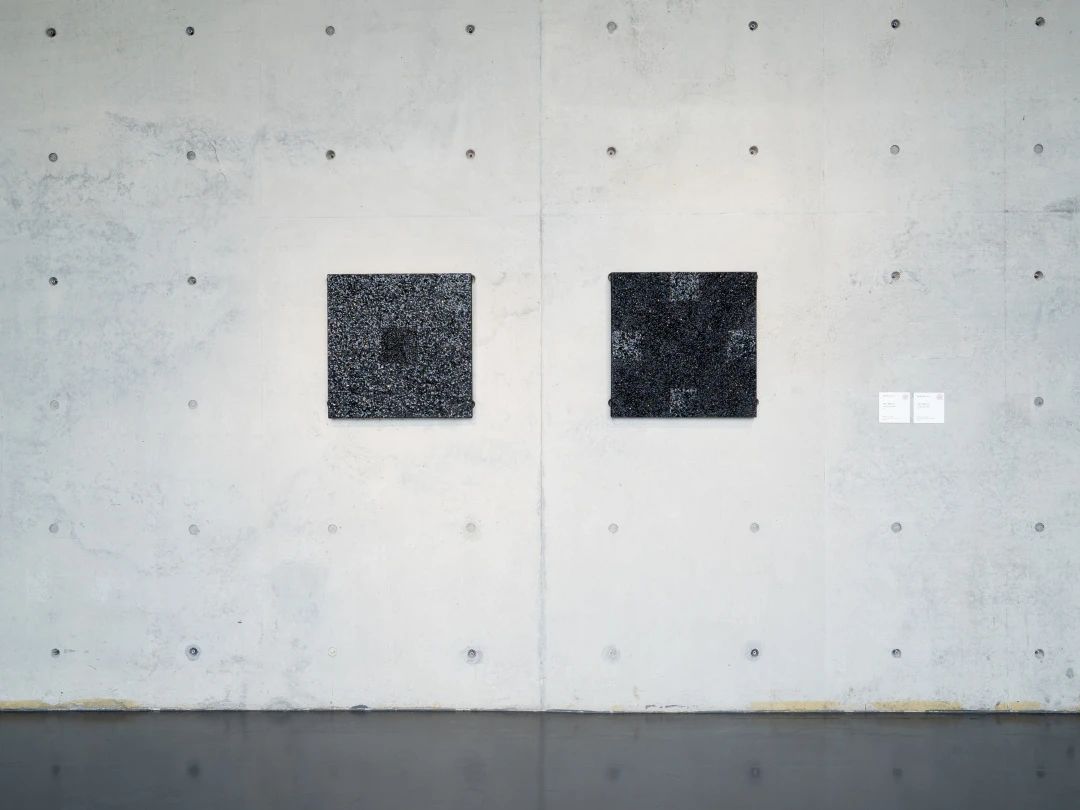

“玛丽·阔思:以光作画”展览现场,图为两件《无题(黑色闪光)》,1976,布面亚克力方片及丙烯,61 × 61 cm,摄影:韩小易

创作于1976年的《无题(黑色闪光)》,中间方形区域为玻璃微粒融于黑色丙烯颜料,四周为亚力克小方片。

创作于1976年的《无题(黑色闪光)》,四边四个方形区域为亚克力小方块,其余为玻璃微粒融于丙烯颜料。

不同材质的肌理、纹路,对光线的捕捉和折射产生了随机因素,让一切变得未知,意识形态将个人唿唤成主体,由此将自身向其周遭环境开启,可能只有抵达展厅、现场观看作品的小伙伴,才能理解它们的魅力所在。

玛丽·阔思1945年出生于美国加州,是与洛杉矶“光与空间运动”并行不悖的艺术家。半个多世纪来,光一直是阔思艺术创作的主题和对象,她通过不断研究绘画的媒材,捕捉并折射光线,在图像领域探索光的特质。

可以说,阔思一生的艺术历程就是在研究光、追逐光、表现光。

阔思对光最早的探索,可以追溯到1960年代中期,她设计出一系列氩气灯箱作品,以特斯拉线圈和高频发电机为驱动力,穿透墙壁传输着电磁场,让作品发光,以此追寻一种绘画与光相互杂糅的创作方式。到1968年,阔思利用玻璃微粒融于丙烯颜料的方式,创作出标志性的“白光”系列作品,莹莹闪光,显露出笔触若隐若现的物理特性。

“玛丽·阔思:以光作画”展览现场,图为《无题(电光)》,龙美术馆(西岸馆),上海,2021

“玛丽·阔思:以光作画”展览现场,图为作品细节的玻璃微粒,龙美术馆(西岸馆),上海,2021,摄影:韩小易

而“黑光”系列是“白光”系列到“黑地”系列的过渡。1970年代初,阔思尝试将黑色颜料和亚克力小方片混合使用,形成“黑光”系列作品。根据阔思的说法,“黑光”绘画唤起宇宙般的深沉和表象,将成为“白光意识与沉重的、接地气的‘黑地’作品之间的过渡”。

“黑光”系列的宇宙效应唤起了阔思对光状态波动的兴趣,也暗指了“光明”与“黑暗”作为概念的历史本质、夜空中星辰的距离、微妙性以及辐射的渐变。

“玛丽·阔思:以光作画”展览现场,作品《无题(黑光画,闪光系列)》,1976,布面亚克力方片、玻璃微粒及丙烯,211.5× 211.5cm,龙美术馆(西岸馆),上海,2021,动图:韩小易、杨翼

玛丽·阔思,《无题(半黑反光和白色)》,2021,布面亚克力方片、玻璃微粒及丙烯,198.1 × 198.1cm

“黑光”作品与“白光”系列相结合,则产生极致的冲突感。白光更加细腻、明亮,且因为融合了标志性的媒介材料——玻璃微粒,这些微粒折射光线,熠熠生辉,并随着周围环境和观者角度变化产生出奇妙的体验。这种细节使画作具有平面幻想的同时,又扩大了观者的感知能力。

“玛丽·阔思:以光作画”将展出至9月5日,更多作品细节、观展体验,期待大家来展厅里发现。

撰文 | 芦荟 严元晨

现场图片 | 韩小易 杨翼

作品图片 | 凯吉克画廊及佩斯画廊提供

(责任编辑:王翔)

声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

(原文章信息:标题:黑色的光玛丽阔思的黑光绘画,作者:芦荟 严元晨,来源:龙美术馆,来源地址:https://www.mei-shu.org/art/20210815/191516.html)

友情链接

佰里服务-公众号

扫码关注随时看